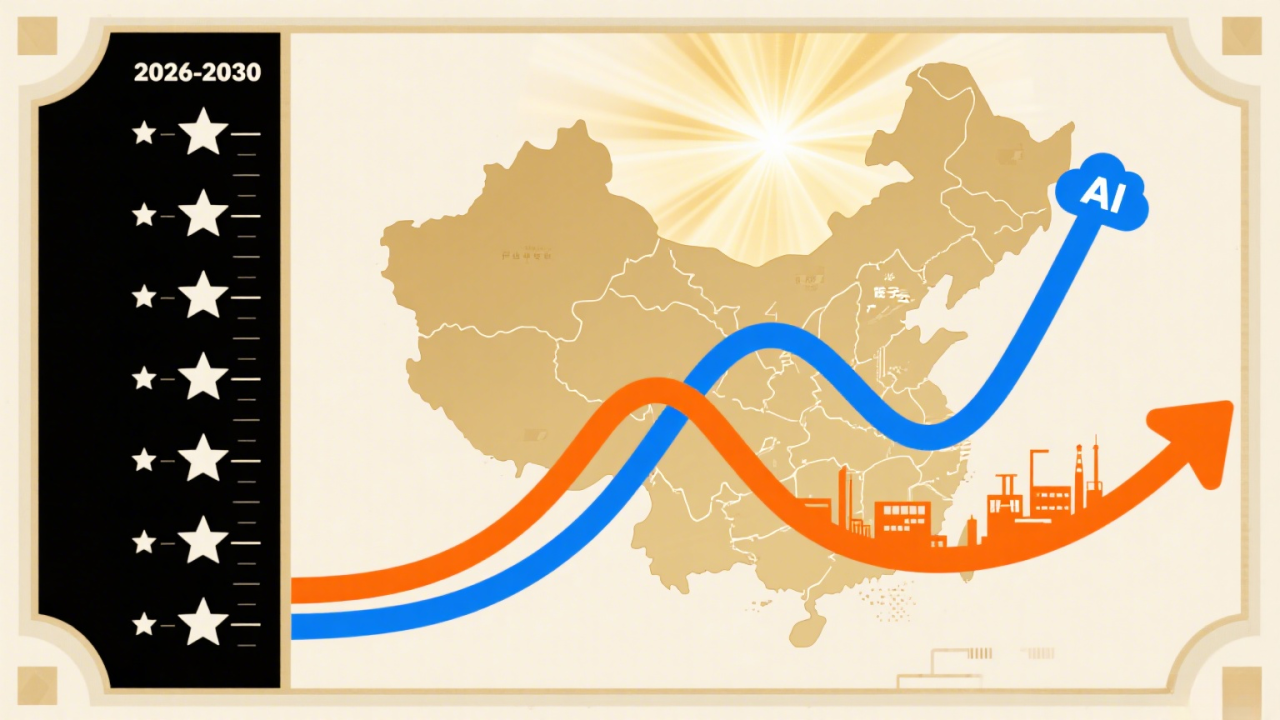

“十五五”时期(2026—2030年)是我国全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标的关键五年,也是

新一科技革命与产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期。面对世界百年未有之大变局加速演进,科技创新已成为

国际战略博弈的主战场,是推动高质量发展、构建新发展格局的核心支撑。

规划应坚持系统观念、问题导向、目标引领,着力构建“基础研究—技术攻关—成果转化—产业创新”全链条创新体系

,强化国家战略科技力量,优化区域创新布局,激发人才创新活力,深化体制机制改革,扩大开放合作,为2030年跻身

创新型国家前列奠定坚实基础。

一、发展基础与面临形势

(一)“十四五”时期科技创新取得历史性成就

“十四五”期间,我国科技实力显著增强,创新体系持续优化,为实现科技自立自强奠定了坚实基础。

科技投入持续增长:全国研发经费投入年均增速超10%,2025年研发经费投入强度达2.8%,基础研究经费占比稳步提

升至6.3%,企业研发投入主体地位进一步巩固。

战略科技力量不断增强:国家实验室体系加快布局,合肥综合性国家科学中心、张江科学城等重大平台建设取得突破,

大科学装置集群初具规模。基础研究经费占比提升至8%(安徽省目标),高水平研究型大学和科研机构创新能力显著

增强。

关键核心技术攻关取得进展:在集成电路、人工智能、生物医药、新能源、新材料等领域突破一批“卡脖子”技术。例

如,安徽省建成全球首个规模化量子通信网络,江苏省推动传统产业智能化改造,南钢集团通过数字化转型提升研发效

率56%。

区域创新体系更加完善:京津冀、长三角、粤港澳大湾区等创新极辐射带动作用显著,中西部和东北地区创新步伐加快

。广东省推动大湾区协同创新,江西省建设鄱阳湖国家自主创新示范区。

创新生态持续优化:科技体制改革深入推进,科技成果转化机制不断完善,创新创业文化氛围日益浓厚。高新技术企业

数量突破40万家,技术合同成交额达4.8万亿元。

(二)“十五五”时期面临的新形势新挑战

全球科技竞争更趋激烈:主要发达国家纷纷加大科技投入,围绕人工智能、量子信息、生物技术、空间科技等前沿领域

的竞争白热化。美国推出《芯片与科学法案》,欧盟实施“地平线欧洲”计划,日本、韩国强化半导体和生物科技布局。

科技革命加速演进:数字化转型、智能化升级、绿色低碳转型成为全球共识,学科交叉融合不断深化,科学研究范式发

生深刻变革。

国家安全与发展对科技提出更高要求:能源安全、粮食安全、产业链安全、数据安全等迫切需要科技支撑。高端芯片、

工业软件、高端装备等领域仍存在“卡脖子”风险。

科技创新治理面临新课题:人工智能、基因编辑等领域的伦理问题日益凸显,数据治理、算法监管等新型治理挑战亟待

解决。

区域创新不平衡问题突出:东部与中西部创新能级差距显著,县域创新能力薄弱,成果转化效率偏低(高校院所成果转

化率不足30%)。

二、总体要求

(一)指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,立足新发展阶段,完整、准确、全面

贯彻新发展理念,构建新发展格局。坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,以科技自立自强为

战略基点,以推动高质量发展为主题,以深化改革开放为动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。系统

布局科技创新体系,全面提升国家创新体系整体效能,为2035年跻身创新型国家前列奠定决定性基础。

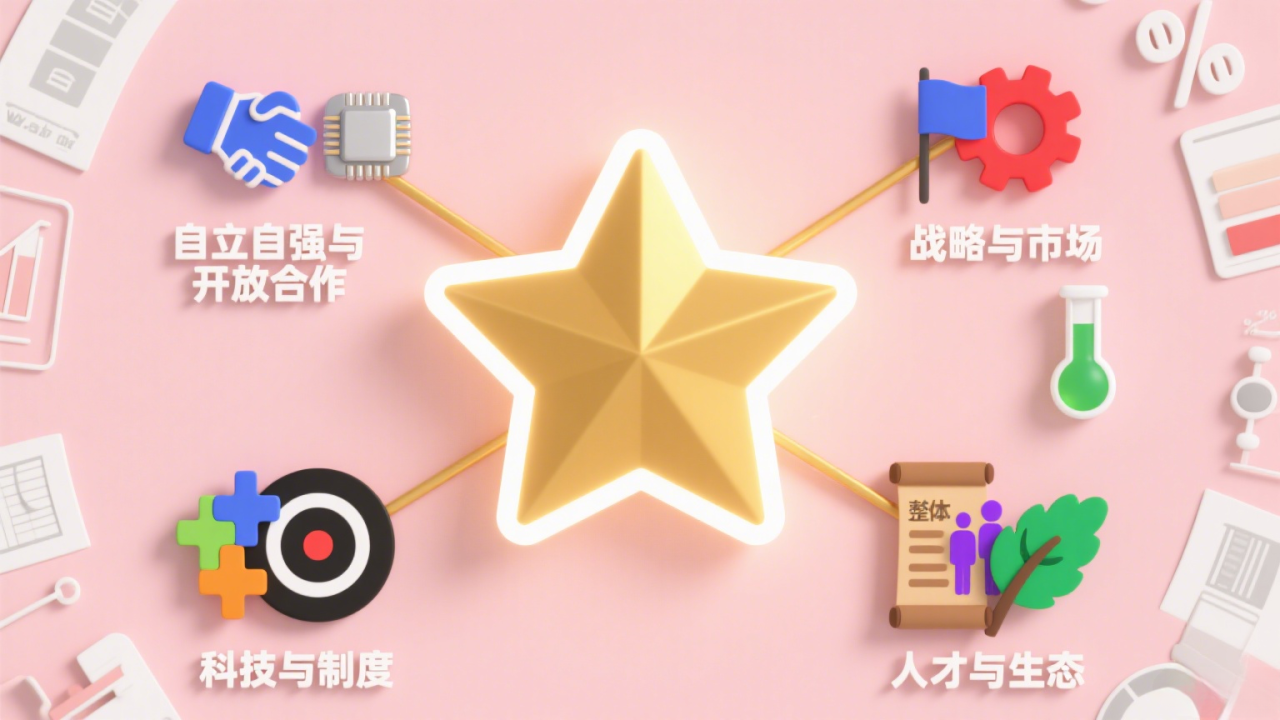

(二)基本原则

坚持自立自强与开放合作相结合:牢牢掌握创新主动权,突破“卡脖子”技术瓶颈,同时积极参与全球创新网络,

深化国际科技合作。

坚持战略导向与市场驱动相结合:发挥新型举国体制优势,集中资源攻坚重大任务,激发企业创新主体活力。

坚持整体推进与重点突破相结合:统筹基础研究、应用研究和技术创新,聚焦国家急迫需求和长远发展。

坚持科技创新与制度创新相结合:以改革促创新,以创新促发展,破除体制机制障碍。

坚持人才为本与生态优化相结合:营造尊重人才、鼓励创新、宽容失败的社会氛围,构建具有全球竞争力的创新

生态。

(三)发展目标

到2030年,实现高水平科技自立自强,初步建成世界科技强国。具体目标如下:

1. 原始创新能力显著提升

基础研究经费占研发经费比重达到10%以上;

在数学、物理、化学、生命科学等基础学科和人工智能、量子信息、脑科学等前沿领域取得一批重大原创成果;

建设一批世界一流科研机构和研究型大学。

2. 关键核心技术自主可控

在高端芯片、工业软件、生物医药、新材料、高端装备等领域实现自主可控;

产业链供应链安全韧性显著增强;

突破50项关键核心技术,技术合同成交额超8万亿元。

3. 创新体系效能明显增强

形成高效协同的创新体系,企业技术创新主体地位进一步强化;

建成3—5个具有全球影响力的科技创新中心;

高新技术产业增加值占比超35%,数字经济核心产业增加值占GDP比重达15%。

4. 创新生态环境更加优化

科技体制改革取得实质性进展;

公民具备科学素质的比例达到18%以上;

全球创新指数排名进入前10位。

5. 科技支撑发展能力显著增强

科技进步贡献率达到65%以上;

绿色低碳技术广泛应用;

科技创新成为高质量发展的核心驱动力。

表:“十五五”时期科技创新主要指标

三、重点任务

(一)强化国家战略科技力量

1. 优化国家实验室体系

围绕能源、生命健康、材料、空天、信息等领域新建5—8个国家实验室;

推动现有国家重点实验室重组整合,形成“基础研究—应用研究—产业孵化”三级梯队;

建立健全国家实验室运行管理机制,赋予更大自主权,探索新型科研组织模式。

2. 加快大科学装置建设与开放共享

推进合肥先进光源、南海深海工程、强流重离子加速器等重大科技基础设施建设;

构建“东部引领—中部支撑—西部补充”设施网络,推动跨区域共享机制;

支持高校、科研机构、企业共建共用大科学装置。

3. 提升高校和科研院所原始创新能力

支持高水平研究型大学加强基础学科和交叉学科建设;

深化科教融合、产教融合,推动科研优势转化为教学优势;

改革科研院所评价机制,建立以创新价值、能力、贡献为导向的评价体系。

(二)加强基础研究和原始创新

1. 加大基础研究投入

设立国家基础研究专项基金,支持自由探索和目标导向研究;

建立基础研究投入稳定增长机制,确保财政投入年均增长10%以上;

引导企业和社会力量增加基础研究投入。

2. 优化学科布局

加强数学、物理、化学、生物等基础学科建设;

推动学科交叉融合,培育人工智能、量子信息、合成生物学等新兴学科;

建设一批学科交叉研究中心和前沿科学中心。

3. 完善基础研究评价机制

推行长周期评价、代表作评价制度;

建立非共识项目评审通道,鼓励科学家自由探索、挑战未知;

实施青年科学家长期支持计划,支持青年人才挑大梁、当主角。

(三)打好关键核心技术攻坚战

1. 实施重大科技专项

在人工智能、量子信息、集成电路、生物医药、新能源、新材料等领域部署一批国家重大科技项目;

采用“揭榜挂帅”“赛马制”等机制,调动企业、高校、科研院所协同攻关;

设立“芯片自主化”“生物制造创新工程”“量子科技先锋行动”等专项。

2. 构建产学研用协同攻关机制

支持龙头企业牵头组建创新联合体,推动产业链上下游联合攻关;

建设一批制造业创新中心和技术创新中心;

推行“企业出题、院所解题”机制,促进科技成果快速转化。

3. 加强中试熟化与成果转化

建设一批中试基地和成果转化平台;

完善中试熟化与产业化服务体系;

推行“科技成果先试用后付费”模式,支持中小企业承接高校院所专利技术。

(四)推动科技与产业深度融合

1. 提升产业基础能力

实施产业基础再造工程,突破关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺等瓶颈制约;

开展智能制造、新能源、生物医药等十大战略性产业集群技术攻关。

2. 培育壮大战略性新兴产业

加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋

装备等产业;

实施未来产业孵化计划,布局量子信息、6G通信、脑机接口、具身智能等前沿领域。

3. 推动传统产业转型升级

以“人工智能+”行动为抓手,推动钢铁、化工、纺织等传统产业智能化改造;

推广智能工厂、工业互联网平台,提升全要素生产率;

建设智慧农场、生物育种中心,助力农业现代化。

(五)促进区域科技创新协调发展

1. 优化区域创新布局

支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区建设国际科技创新中心;

推动成渝地区双城经济圈、长江中游城市群、黄河流域生态保护和高质量发展带等区域创新高地建设;

支持中西部和东北地区承接产业转移和成果转化。

2. 强化东西部科技合作

通过对口支援、飞地经济、异地孵化等方式,促进创新要素跨区域流动;

设立区域协同创新基金,支持欠发达地区创新发展;

建设长三角G60科创走廊、粤港澳产学研深度融合示范区。

3. 提升县域创新能力

实施“科技入县”工程,支持农业科技园区、星创天地等平台建设;

推动科技特派员行政村全覆盖,开展“订单式技术服务”;

支持县域特色产业发展,建设一批创新型县(市)。

(六)深化科技创新改革开放

1. 深化科技管理体制改革

推行“揭榜挂帅”“赛马制”“经费包干制”等新型科研组织模式;

赋予科学家更大技术路线决定权和经费使用权;

建立科技创新容错纠错机制,营造宽松包容的创新环境。

2. 健全科技成果转化机制

深化职务科技成果所有权或长期使用权改革;

建设国家级技术交易市场,发展“互联网+技术交易”平台;

完善技术转移体系,推动科技成果市场化运营。

3. 扩大国际科技开放合作

主动设计和发起国际大科学计划和工程,提升我国在全球科技治理中的话语权;

深化“一带一路”科技创新合作,建设联合实验室和技术转移中心;

优化签证、税收政策,吸引全球顶尖科学家来华工作。

(七)加强科技人才队伍建设

1. 培养造就战略科学家

实施“顶尖科学家引进计划”“战略科学家培养计划”,5年引进和支持1000名国际顶尖人才;

赋予战略科学家更大技术路线决定权和资源调配权。

2. 壮大青年科技人才队伍

推行“青年科技人才特区”,对35岁以下科研人员给予直接经费支持;

建立青年科技人才发现和支持机制,支持其挑大梁、当主角。

3. 激发人才创新活力

深化人才评价改革,破除“四唯”倾向,建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的评价体系;

完善科技成果转化激励政策,提高科研人员收益比例;

建设国际科技人才社区,提供一站式服务。

(八)强化科技创新治理现代化

1. 完善科技伦理治理体系

落实《科技伦理审查办法(试行)》,建立国家科技伦理委员会;

加强对人工智能、基因编辑等领域的伦理审查和监管;

推动建立全球科技伦理治理框架。

2. 加强科研诚信建设

营造风清气正的科研环境,对科研不端行为零容忍;

建立科研诚信档案和黑名单制度。

3. 提升公民科学素质

加强科普工作,推动科技资源科普化;

建设“科创中国”数字平台,整合科研仪器、数据资源、技术标准;

营造崇尚创新、宽容失败的社会氛围。

四、保障措施

(一)加强组织领导

成立国家科技创新领导小组,统筹协调重大政策、项目和资金;

建立跨部门、跨区域协调机制,形成工作合力;

将规划实施情况纳入地方政府绩效考核,实行重大创新项目终身负责制。

(二)加大科技投入

持续加大财政科技投入,确保基础研究投入年均增长10%以上;

设立国家科技创新基金,首期规模2000亿元,重点支持种子期、初创期科技企业;

发展科技金融,扩大科创板、创业板对硬科技企业的支持,推广知识产权质押贷款、科技保险等业务。

(三)完善政策法规

加快修订《科学技术进步法》等法律法规,制定配套政策;

落实企业研发费用加计扣除政策,对高新技术企业实行15%所得税优惠;

完善知识产权保护制度,建立侵权惩罚性赔偿机制。

(四)营造良好创新生态

大力弘扬科学家精神和工匠精神;

推行“创新积分制”,对科技型企业实行税收减免、融资支持等差异化政策;

加强科学技术普及,提升全民科学素质。

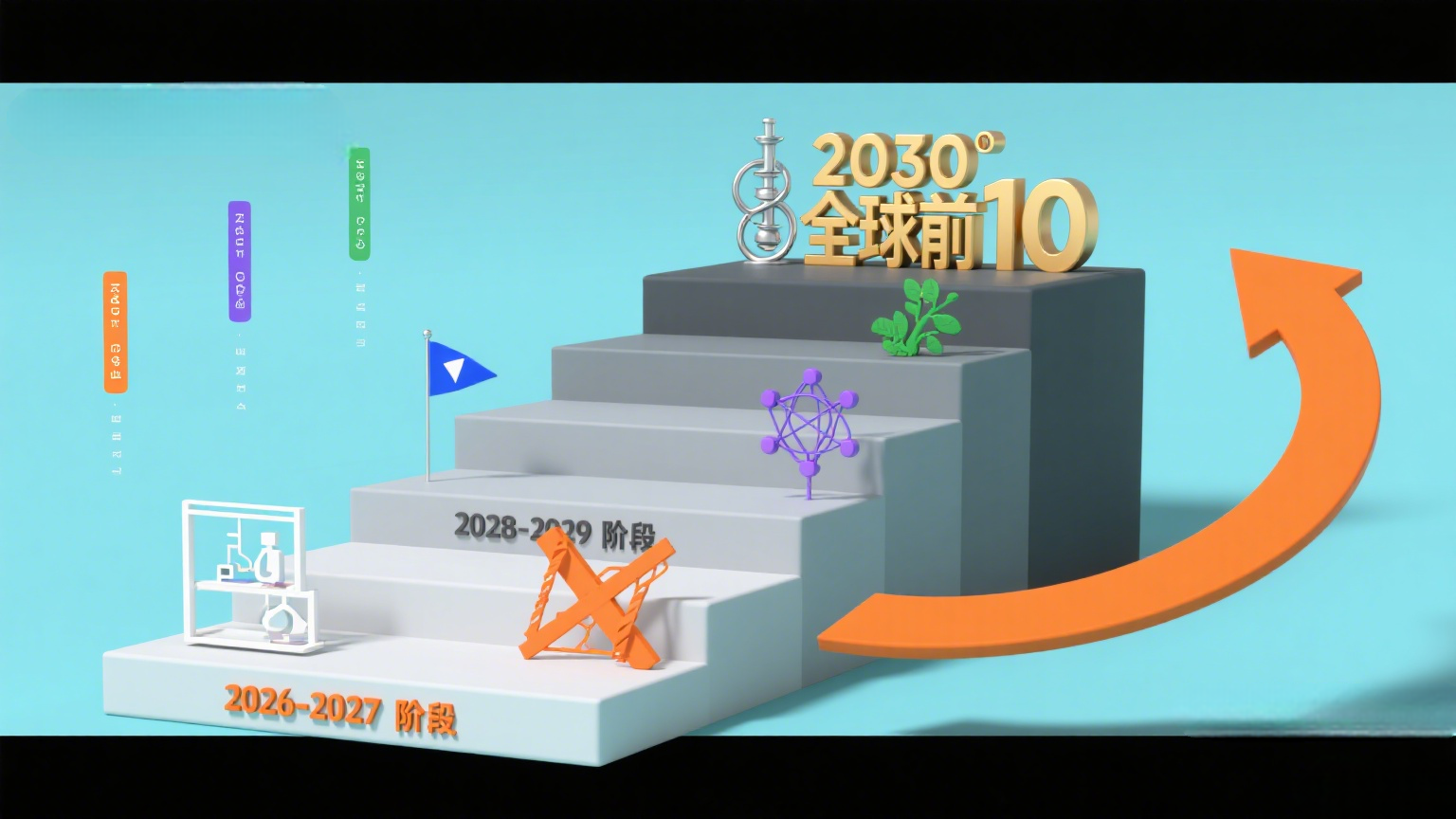

五、实施路径

(一)阶段划分

攻坚期(2026—2027):突破集成电路、生物医药、工业软件等领域的“卡脖子”技术,建成国家实验室体

系框架,优化科技创新布局。

提升期(2028—2029):量子科技、人工智能、新能源等前沿领域进入全球第一梯队,创新生态体系基本完

善,区域创新格局初步形成。

巩固期(2030):实现科技自立自强,全球创新指数进入前10位,建成世界主要科学中心和创新高地。

(二)动态调整机制

建立“目标—任务—政策”联动机制,每两年开展一次中期评估,根据技术进步和国际形势调整攻关方向;

设立“科技创新预警平台”,实时监测全球技术趋势、人才流动、贸易壁垒等风险;

推行“五年规划—年度评估—中期修订”闭环管理,确保规划实施的科学性和适应性。

六、结语

“十五五”时期是我国科技创新的关键五年。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚

定信心、勇担使命攻坚克难、开拓创新,加快实现高水平科技自立自强,为全面建设社会主义现代化国家、实

现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大科技支撑!

让我们携手共进,开拓创新,努力实现科技自立自强,共同谱写新时代科技创新的壮丽篇章,为人类文明进步

作出新的更大贡献!

编者声明:文章是编者根据以往规划报告和新的政策、数据编写,个人观点,与国家的规划报告没有关系,仅

供读者参考、交流。数据、来源于网络或AI生成,只为文章美观,内容不做参考。